Reichten bis zur römischen Eroberung der ansässigen Bevölkerung

in den dünnbesiedelten Gebieten Galliens und Germaniens die natürlichen

Verkehrsverbindungen, wie Flusssysteme, Flussfurten, Ebenen oder leicht überwindbare

Pässe, zum Austausch von Waren, Dienstleistungen und Informationen aus,

so machte die Inbesitznahme der neu eroberten Gebiete es notwendig, auch hier

den Erfordernissen des hoch entwickelten römischen Staatssystems Rechnung

zu tragen. Damit große Truppenkontingente, Waren, Dienstleistung und

Informationen innerhalb kürzester Zeit von einem an den nächsten

anderen Ort geleitet werden konnten, war es zwingend geboten, die neuen Landstriche

durch eine entsprechende Infrastruktur zu erschließen. Bereits seit

den Zeiten der Etrusker und später von den Römern übernommen,

hatte es sich bewährt, bestimmte Zentren durch künstliche Verkehrswege

miteinander zu verbinden, so wurden befestigte Straßen, die witterungsunabhängig

befahren werden konnten, oder Flussüberquerungen (Brücken) angelegt.

Die Folge war, dass das ursprüngliche römische Gemeinwesen sich

schnell über große Distanzen zur einer militärischen, wirtschaftlichen

und kulturellen Großmacht ausdehnen konnte und somit seinen politischen

Zusammenhalt über Jahrhunderte auch in den besetzten Gebieten festigte.

Das Reisen in der Antike über größere Entfernungen gehörte

nicht wie heute zum Allgemeingut der Bevölkerung, sondern war überwiegend

an einen bestimmten Zweck gebunden oder besonderen Personengruppen vorbehalten.

So reisten die einfacheren Bevölkerungsschichten in ihre benachbarten

Markt- oder Verwaltungszentren, Beamte suchten in dienstlichem Auftrag ihre

Behörden auf, Gesandte unternahmen ausgedehnte Überlandreisen, um

fremde Völker und Städte zu besuchen, Kaufleute transportierten

ihre Waren und Handwerker und Künstler reisten zu ihren Auftraggebern.

Ebenso begaben sich Großgrundbesitzer auf ihre Güter und Villen

auf dem Lande. Aus wissenschaftlichem Interesse durchquerten Ethnographen,

Historiker oder Geographen, sowie Reiseschriftsteller auf langen Reisen die

damals bekannten Länder. Eine weitere Gruppe von Reisenden bildeten die

Pilger, sie nahmen an Festspielen zu Ehren der Götter teil, besuchten

Heiligtümer oder Orakelstätten.

Um eine Reise auf dem Landweg durchzuführen, konnte der Reisende in der

Antike zwischen verschiedenen Fortbewegungsmöglichkeiten wählen,

entweder entschloss er sich für den Fußmarsch, was naturgemäß

mehr Zeit in Anspruch nahm, mühsamer und oftmals auch nicht ganz gefahrlos

war oder er benutzte ein Reittier (Pferd, Esel oder Maultier). Eine andere

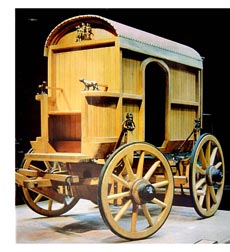

Möglichkeit war die Reise mit einem Reisewagen bzw. einer Kutsche. Bedingt

durch ihre Konstruktion, der Fahrgastraum war mit Riemen am Fahrgestell aufgehängt,

die die Stöße während der Fahrt abfederten, bot diese Art

der Fortbewegung für den Reisenden einen gewissen Komfort. Hier konnte

sich der Reisewillige mit anderen Reisenden zu einer Reisegruppe zusammenfinden.

Trotz des gut ausgebauten Straßennetzes war das Reisen ein anstrengendes

Unternehmen, denn die Straßen sollten ja hauptsächlich dem schnellen

Verschieben von Truppenkontingenten und dem Warentransport dienen und waren

z.T. in einem entsprechenden Zustand.

|

Rekonstruktion eines römischen Reisewagens

|

Ein Reisender, der sich privat auf eine Reise begab, musste sich selbst um

die Organisation seiner Fahrt bemühen. Entsprechende Reisekleidung, benötigter

Reiseproviant und Unterkunft sowie den Reisewagen, sofern er keinen besaß,

musste er sich selbst beschaffen. Bei den Gespanninnungen (iumentarii) konnte

er sich ein solches Gefährt mieten. Privilegierte oder Beamte, die hoheitliche

Aufgaben durchzuführen hatten, reisten mit einem Pass, dem libellum,

der die kostenlose Benutzung der Staatspost beinhaltete oder mit der kaiserlichen

Reiseerlaubnis, dem sigillum, diese berechtigte sie zur kostenlosen Benutzung

der Staatspost und darüber hinausgehend auch zur unentgeltlichen Inanspruchnahme

von Unterkunft und Verpflegung in den Poststationen (mansiones) und den Pferdewechselstationen

(mutationes). Mansiones und mutationes konnten sowohl staatlich oder von der

Gemeinde verwaltet werden oder auch Privatleuten betrieben werden.

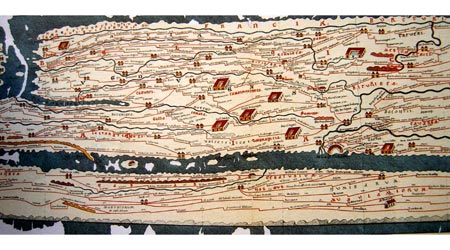

Zur besseren Orientierung für den Reisenden gab es Straßenkarten,

in denen die Entfernungen in römischen Meilen (milia passuum) zwischen

einzelnen mansiones und mutationes eingetragen waren. Eine römische Meile

entsprach etwa der heutigen Distanz von 1,5 km. Eine Ausnahme in der Bezeichnung

den Entfernungsangaben machten die nördlichen gallischen und germanischen

Provinzen, usque hic legas (bis hierher gelten Leugen), hier wurden Streckenlängen

in gallischen Leugen, einem alten keltischen Längenmaß, (eine Leuge

entspricht ca. 2,2 km) angegeben. Abhängig von den topographischen Gegebenheiten

gab es alle 15 Meilen Pferdewechselstationen und alle 20 bis 25 Meilen Poststationen

bzw. Rasthöfe.

|

Kopie einer Strassenkarte aus dem 12./13. Jh.

|

Die mansiones standen meist an der Peripherie der zivilen Siedlungen etwas

abseits der Straßen oder sie befanden sich als einzelnes Gebäude

auf dem Land. Da die mansiones in der ersten Phase der Erschließung

der besetzten Gebiete wichtige Versorgungspunkte waren, bildeten sich im Laufe

der Zeit um sie herum zivile Ansiedlungen (vici). Ebenso wurden mansiones

auch in unmittelbarer Nähe befestigter Militärlager errichtet.

Die mansiones bestanden aus einem Hauptgebäude, das entweder um einen

Innenhof angelegt war oder neben einem ummauerten Hof stand. In den mansio-Hauptgebäuden

waren Gästezimmer, Speiseräume, Küchen und Quartiere für

die Bediensteten untergebracht. Die Stallungen verteilten sich auf die Nebengebäude.

Große Beherbergungsbetriebe besaßen zusätzlich noch Badeanlagen.